Introduzione a Emil Cioran

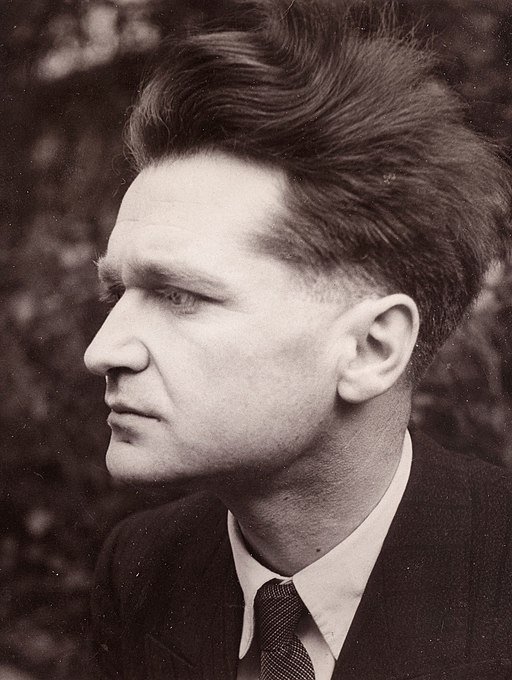

Emil Cioran, nato il 8 aprile 1911 in Romania, è un filosofo e saggista riconosciuto per la sua profonda esplorazione del nichilismo e dell’esistenzialismo. Cresciuto in un contesto culturale ricco, Cioran si è immerso sin da giovane nella filosofia, nella letteratura e nella musica, influenzato da pensatori come Kierkegaard, Nietzsche e Schopenhauer. Dopo gli studi universitari, la sua vita lo ha portato a stabilirsi in Francia, dove ha scritto la maggior parte delle sue opere in lingua francese, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama filosofico del XX secolo.

Il pensiero di Cioran è caratterizzato da un approccio unico che combina il nichilismo con una profonda introspezione. Le sue opere affrontano temi come l’angustia esistenziale, l’insensatezza della vita e la naturale inclinazione dell’essere umano verso la sofferenza. Cioran non offre soluzioni consolatorie, ma piuttosto invita i lettori a confrontarsi con le proprie inquietudini, a riconoscere l’assurdità dell’esistenza e a riflettere sulle implicazioni di una vita senza significato. Lungi dall’essere un complice della disperazione, il suo pensiero stimola la libertà individuale, incoraggiando un’approfondita auto-analisi.

In termini di rilevanza, Cioran è considerato una figura fondamentale nel pensiero moderno. La sua prosa, caratterizzata da un linguaggio poetico e affilato, ha attratto lettori e filosofi di diverse scuole di pensiero. Le sue opere, come “Il libro delle lacrime” e “Storia e utopia”, sono diventate classici del pensiero filosofico, approfondendo l’intersezione tra esistenza e assenza di senso. La sua eredità continua così a influenzare le discussioni contemporanee sul nichilismo e sull’esistenzialismo, rendendolo un pensatore di riferimento per chiunque desideri esaminare la condizione umana attraverso una lente critica.

Il contesto storico e culturale

Emil Cioran, uno dei filosofi più significativi del XX secolo, è nato in una Romania che stava attraversando profondi cambiamenti sociali e politici negli anni ’20 e ’30. Questo periodo storico è caratterizzato dalla transizione dalla monarchia verso forme più moderne di governance, mentre la nazione si confrontava con le sue radici culturali e identitarie. La Romania, in quel periodo, era un crocevia di influenze intellettuali, essendo una zona di incontro tra l’Occidente e l’Oriente, il che contribuì a creare una ricca tapestria di pensiero filosofico e culturale.

Durante la giovinezza di Cioran, la Romania vide anche l’emergere di correnti filosofiche quali il neotradizionalismo e il nazionalismo. Queste correnti influenzarono notevolmente il suo pensiero, poiché si potrebbe dire che Cioran si muoveva in un ambiente dove le idee giacobine e quelle conservatrici coesistevano, creando un terreno fertile per la riflessione filosofica. La sua formazione avvenne in un contesto in cui la filosofia tedesca, in particolare quella di Schopenhauer e Nietzsche, si intrecciava con correnti di pensiero romeno, generando un’intensa dialettica tra pessimismo e speranza.

In aggiunta, gli eventi storici che segnarono la Romania in quel periodo, come l’ascesa del fascismo in Europa, produssero una crescente inquietudine tra gli intellettuali. Tale contesto porta Cioran a rifugiarsi in una visione nichilista della realtà, influenzato anche dal disagio esistenziale e dalla crisi di valori che caratterizzarono il suo tempo. Le sue esperienze giovanili e il panorama culturale della Romania degli anni ’20 e ’30 giocarono un ruolo cruciale nella formazione delle sue idee, offrendo uno sfondo complesso e stimolante dal quale trarre ispirazione per le sue opere future.

Le influenze filosofiche di Cioran

Emil Cioran è un pensatore profondamente influenzato da una serie di filosofi che hanno contribuito a plasmare il suo approccio angosciato alla vita e alla condizione umana. Due delle figure più significative della sua formazione filosofica sono senza dubbio Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Schopenhauer, con la sua visione del mondo come un luogo dominato dalla volontà e dalla sofferenza, ha fornito a Cioran un quadro di riferimento per comprendere l’esperienza umana. La concezione pessimistica schopenhaueriana ha colpito Cioran, che ne ha fatto eco nei suoi scritti, esplorando il dolore e l’assurdità dell’esistenza. La sfida di Cioran all’ottimismo e alla ricerca della felicità si ricollega direttamente a questa tradizione pessimista.

D’altra parte, Nietzsche ha avuto un impatto duraturo sul pensiero di Cioran, specialmente attraverso il concetto di “eterno ritorno” e la sua critica della morale tradizionale. Cioran, pur avendo una relazione ambivalente con Nietzsche, ha adottato l’idea della trasvalutazione dei valori, riflettendo profondamente sull’assurdità dell’esistenza umana e sulle implicazioni di una vita vissuta senza un significato trascendente. Il superuomo nietzschiano, con la sua sfida ai valori preesistenti, ha influenzato Cioran nel suo costante interrogarsi su ciò che significa essere umano in un mondo privo di dogmi certi.

Infine, Søren Kierkegaard ha rappresentato un’altra pietra angolare per il pensiero di Cioran, specialmente per quanto riguarda la questione dell’angoscia esistenziale e della fede. La lotta di Kierkegaard tra la fede e la disperazione risuona fortemente nell’opera di Cioran, dove l’angoscia diventa una condizione fondamentale dell’esistenza. Le influenze combinate di Schopenhauer, Nietzsche e Kierkegaard hanno fornito a Cioran una base filosofica solida per esprimere le sue riflessioni sul nichilismo, sul significato e sull’assurdità della vita.

Temi fondamentali nel pensiero di Cioran

Il pensiero di Emil Cioran si distingue per l’esplorazione profonda di temi di straordinaria gravità, tra cui il pessimismo, l’alienazione, la morte e il tempo. Questi argomenti non solo servono come fondamento della sua filosofia, ma si intersecano con la condizione umana, riflettendo una visione del mondo intrisa di inquietudine e disillusione. Cioran, attraverso le sue opere, comunica la sensazione di impotenza di fronte all’esistenza, enfatizzando come il pessimismo sia una risposta autentica alle contraddizioni della vita.

Il pessimismo di Cioran non è semplicemente un punto di vista, ma una forma di critica radicale alla cultura e alla storia. La sua convinzione che la vita sia intrinsecamente priva di senso si manifesta nella sua analisi del dolore umano e nella fatica dell’esperienza esistenziale. Cioran mette in luce l’alienazione come una ripercussione inevitabile di un’esistenza non compresa, dove l’individuo si sente distaccato dal mondo e dagli altri. Questa condizione di isolamento diventa un tema ricorrente, suggerendo una rassegnazione che travalica la mera tristezza.

La morte, un altro aspetto cardine del pensiero cioraniano, è vista non come la fine, ma piuttosto come una presenza costante che determina le scelte e le azioni umane. Egli invita a riflettere su come l’inevitabilità della morte influenzi il nostro rapporto con il tempo, considerato come una risorsa limitata e un peso che spesso carichiamo nel nostro viaggio. In questo contesto, Cioran scava nel significato della vita, evidenziando come il tempo possa sembrare sia un dono che una maledizione, sempre in bilico tra la possibilità e l’impotenza.

Il pensiero di Cioran, intriso di questi temi, offre una lente attraverso la quale possiamo considerare le sfide esistenziali dell’uomo, favorendo una comprensione più profonda delle esperienze e delle emozioni della vita. Comprendere i suoi temi è essenziale per apprezzare appieno la complessità del suo lavoro e la sua visione filosofica unica.

Opere principali di Emil Cioran

Emil Cioran, noto per la sua incisiva esplorazione del nichilismo e della condizione umana, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama filosofico del XX secolo attraverso le sue opere più significative. Tra queste, ‘Il libro delle lacrime’, ‘La caduta nel tempo’ e ‘La ribellione delle masse’ emergono come veri e propri pilastri della sua riflessione critica.

‘Il libro delle lacrime’, pubblicato nel 1937, rappresenta una raccolta di aforismi e pensieri brevi caratterizzati da intensità emotiva. Cioran vi esprime la sua visione del dolore esistenziale e dell’impossibilità di trovare un senso nella vita. La scrittura è intrisa di una profonda malinconia e di un’ironia acuta, che offre al lettore un’esperienza quasi catartica. I temi della sofferenza, del pessimismo e dell’inevitabile caducità si intrecciano, invitando la riflessione sull’angosciante stato dell’esistenza.

Infine, ‘La ribellione delle masse’, un’opera che si distacca dalle precedenti per l’analisi sociopolitica, affronta il tema dell’individualismo in un’epoca in cui la massa tende a prevalere. Cioran esamina le dinamiche di potere e l’appiattimento culturale, riflettendo sul rischio di perdere di vista l’essenza dell’essere umano. Questa opera evidenzia le sue preoccupazioni riguardo al conformismo e alla perdita di identità in un mondo sempre più omologato.

Stile e linguaggio

Emil Cioran è noto per il suo stile letterario distintivo, una fusione di prosa poetica e aforistica che riflette profondamente le complessità del pensiero nichilista. La sua scrittura è caratterizzata dall’uso sapiente delle metafore, che conferiscono un’intensità emotiva e un’eleganza rara. Cioran riesce a distillare concetti complessi in frasi brevi e incisive, creando aforismi che invitano alla riflessione. Questa forma di scrittura non solo rende le sue idee accessibili, ma stimola anche la curiosità del lettore, sfidandolo a esplorare oltre il significato superficiale.

Il linguaggio di Cioran è intriso di una musicalità e di un ritmo che colpiscono il lettore, suggerendo una meditazione continua sulla condizione umana. Utilizza un vocabolario sorgivo e a volte oscuro, capace di evocare immagini potenti che pongono interrogativi esistenziali. Ad esempio, le sue descrizioni della disperazione, della noia e del vuoto trovano una risonanza particolare in chi si approccia alle sue opere, rendendo palpabile il peso delle sue riflessioni. Ogni parola è scelta con cura per comunicare non solo idee ma anche stati d’animo e sensazioni, rendendo il testo ricco di significato.

Inoltre, l’ironia è un altro elemento chiave nel linguaggio di Cioran. Questa ironia non è semplicemente un espediente stilistico, ma una sorta di strumento filosofico, utile per sottolineare l’assurdità della vita e la fragilità dell’esistenza stessa. La sua prosa, pur essendo densa e profonda, è anche lucida e diretta, creando un equilibrio tra complessità e chiarezza. Questo approccio allo stile e al linguaggio consente a Cioran di trasmettere idee nichiliste con una finezza che incoraggia una lettura attenta e meditativa, rendendo le sue opere uniche nel panorama filosofico contemporaneo.

Cioran e il nichilismo

Emil Cioran, filosofo romeno di spicco, ha esplorato il nichilismo con una profondità e una sensibilità uniche, rendendolo uno dei pensatori più provocatori del XX secolo. Il suo approccio al nichilismo non si limita a una mera negazione del significato della vita; piuttosto, Cioran invita a contemplare l’inevitabilità della morte e l’assurdità dell’esistenza. Contrariamente ad alcuni pensatori esistenzialisti, per i quali la vita può avere significato attraverso l’azione e l’impegno, Cioran assume una posizione radicalmente scettica che sottolinea l’inutilità e l’indifferenza dell’esistenza.

La sua riflessione sul nichilismo si distingue per la sua estetica del doloro e il rifiuto di qualsiasi forma di ottimismo. In opere come “Il cattivo demiurgo”, Cioran esplora la sofferenza come fondamento della condizione umana. Qui, egli argomenta che la consapevolezza della nostra mortalità e del carattere transitorio della vita produce un sentimento di angoscia, ma simultaneamente di liberazione. Per Cioran, il nichilismo non deve essere visto solo come una fine, ma anche come un invito a bypassare illusioni consolatorie, abbracciando invece la pura realtà della dimensione esistenziale.

Il rispetto tra le varie correnti di pensiero diventa evidente nel confronto con filosofi come Nietzsche e Schopenhauer. Mentre Nietzsche propone una volontà di potenza per superare il nichilismo attraverso la creazione di valori nuovi, Cioran rimane ancorato a una forma di pessimismo che non cerca di eludere l’assurdo. Allegando alla stasi dell’esistenza, potrebbe sembrare che Cioran si stabilisca in una rassegnazione, ma in realtà offre uno spunto per riflettere sulla bellezza nella contemplazione dell’assurdità. Questa accettazione del nichilismo, vista come fonte di liberazione, distingue Cioran da altri pensatori, arricchendo la discussione filosofica su significato, vita e morte.

Eredità e impatto di Cioran

Emil Cioran è una figura di spicco nel panorama filosofico e letterario, le cui opere continuano a esercitare una notevole influenza sui pensatori contemporanei e sugli autori successivi. La sua eredità è caratterizzata da un profondo scetticismo e un’attenta esplorazione delle tematiche del nichilismo, dell’esistenzialismo e della condizione umana. Cioran ha sfidato le convenzioni, ponendo domande audaci sulla vita, la morte e il significato dell’esistenza, il che ha permesso alle sue idee di risuonare ancora nel dibattito contemporaneo.

L’impatto di Cioran è evidente sia nella filosofia che nella letteratura. Filosofi moderni, attratti dalla sua prospettiva critica e dalla sua abilità nel mettere in discussione le certezze, hanno incorporato elementi delle sue teorie nella loro riflessione. Ad esempio, pensatori come Michel Houellebecq e Slavoj Žižek attingono a diverse dimensioni del pensiero di Cioran per analizzare le tensioni esistenziali del nostro tempo. Le sue riflessioni sul pessimismo, sull’assurdo e sul destino dell’uomo continuano a stimolare un’ampia gamma di interpretazioni e discussioni.

In letteratura, la prosa di Cioran ha influenzato scrittori di varie epoche e generi. La sua scrittura si distingue per l’uso di un linguaggio evocativo e per la capacità di trattare temi complessi con una profonda sensibilità. Autori come Herta Müller e Jorge Luis Borges hanno dimostrato l’impatto di Cioran nelle loro opere attraverso l’uso di elementi di angoscia esistenziale e una critica della società contemporanea.

La rilevanza delle idee di Cioran nel dibattito filosofico attuale è pari alla loro profondità. Infatti, le sue osservazioni sulla fragilità dell’esistenza umana e sulla necessità di affrontare le proprie paure continuano a stimolare conversazioni significative, rendendolo una figura sempre attuale nel panorama filosofico e culturale moderno.

Conclusione

La ricerca di Emil Cioran per il senso in un mondo che appare inafferrabile è un elemento centrale della sua filosofia. Attraverso le sue opere, Cioran esplora il nichilismo con un’intensità che risuona con la condizione umana moderna. Egli affronta temi di disperazione, assenza di significato e il costante conflitto tra aspirazioni e realtà. Cioran non si limita a presentare un’immagine cupa dell’esistenza; al contrario, il suo pensiero invita il lettore a riflettere profondamente sulla natura della vita e sul suo significato.

Le opere di Cioran, scritte con una prosa incisiva e poetica, mettono in risalto l’importanza della riflessione critica nel contesto della propria vita. Per Cioran, il processo di interrogarsi è essenziale, anche se le risposte sono elusive. Egli riconosce che l’assenza di un senso intrinseco non deve necessariamente portare alla rassegnazione, ma può stimolare un’evoluzione personale e una maggiore consapevolezza. Questa prospettiva è di particolare rilevanza per il lettore moderno, poiché offre uno spazio in cui la disillusione può essere confrontata e trasformata in una fonte di introspezione.

In effetti, l’approccio di Cioran al nichilismo può servire come un catalizzatore per una più profonda comprensione di sé stessi e per la ricerca di valori personali in un mondo che può sembrare privo di sostanza. Ciò che emerge dalla sua filosofia è un invito ad approcciarsi all’esistenza con spirito critico e una volontà di esplorare l’assurdo, piuttosto che rifugiarsi in risposte preconfezionate. La sua opera potrebbe, pertanto, fungere da guida per chi è in cerca di un significato e per coloro che desiderano navigare le complessità dell’esperienza umana con rinnovata curiosità e autenticità.

then 'Add to home screen'

then 'Add to home screen' then 'Add to home screen'

then 'Add to home screen'