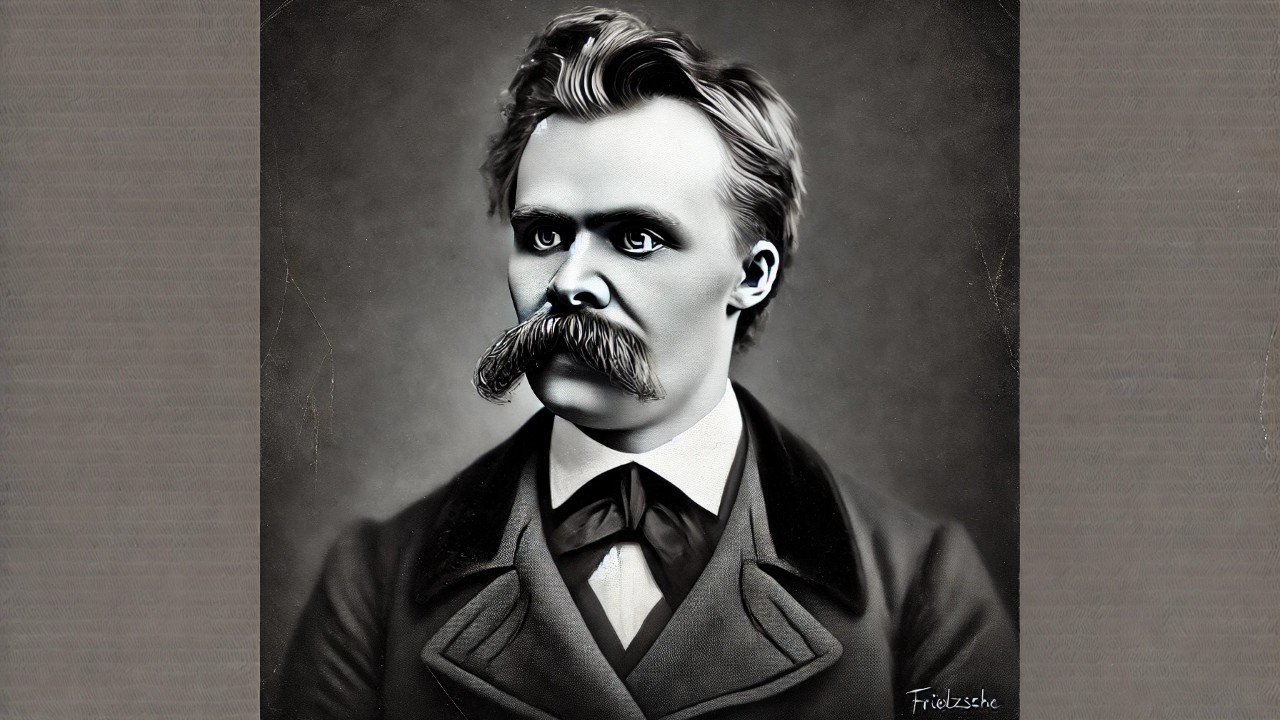

Introduzione a Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche nacque il 15 ottobre 1844 a Röcken, un piccolo villaggio della Germania, in un contesto culturale e storico ricco di cambiamenti. Crescendo in una famiglia protestante, la figura del padre, un pastore luterano, e della madre, contribuirono a formare la sua prima educazione. Tuttavia, la morte del padre quando Nietzsche aveva solo cinque anni influenzò profondamente la sua infanzia. Fin da giovane, mostrò una spiccata abilità nel linguaggio e nella musica, elementi che avrebbero segnato la sua futura carriera di scrittore e pensatore.

La formazione accademica di Nietzsche avvenne all’Università di Bonn e, successivamente, all’Università di Lipsia, dove sulla scia del romanticismo tedesco e della filosofia di Arthur Schopenhauer, iniziò a sviluppare le sue idee. Schopenhauer, con la sua visione pessimistica e idealista, insieme all’influenza di filosofi come Hegel e Kierkegaard, contribuì a plasmare il suo approccio critico nei confronti della cultura contemporanea. Questo particolare contesto filosofico costituì il fondamento per le sue future opere, in cui si confrontava con le concezioni tradizionali della verità, della moralità e della religione.

Nel corso della sua vita, Nietzsche attraversò una serie di esperienze personali e professionali, tra cui la carriera di insegnante e la crisi di salute che lo portò a ritirarsi dalla vita accademica. Fu in questo periodo che iniziò a produrre gran parte delle sue opere più significative, come “Così parlò Zarathustra” e “Al di là del bene e del male”, nei quali espresse le sue idee radicali sulla “morte di Dio” e l’Übermensch. La sua prosa, ricca di metafore e aforismi, non solo riaffermò il pensiero filosofico, ma si presentò anche come una critica incisiva della società, in particolare della morale tradizionale e delle convenzioni culturali. Questo contesto storico e culturale è essenziale per la comprensione della complessità del pensiero di Nietzsche e del suo impatto duraturo sulla filosofia contemporanea.

La gioventù e la formazione intellettuale

Friedrich Nietzsche nacque il 15 ottobre 1844 a Röcken, un piccolo villaggio vicino a Lipsia. La sua gioventù fu caratterizzata da un ambiente familiare altamente culturale, grazie all’influenza della madre, una figura dominante nella sua vita. Dopo la morte del padre, avvenuta quando Nietzsche aveva solo cinque anni, il giovane si trovò in una situazione di vulnerabilità che avrebbe influenzato profondamente il suo pensiero. A partire dall’età scolare, Nietzsche dimostrò un’eccezionale attitudine per la musica e la letteratura, ambiti nei quali sviluppò fin da giovane un forte interesse. Questa predisposizione si concretizzò nel suo studio del pianoforte, un’arte che avrebbe sempre accompagnato le sue riflessioni filosofiche.

Nel 1858, Nietzsche iniziò i suoi studi liceali a Pforta, un collegio prestigioso, dove venne esposto a una rigida disciplina educativa e alle idee di pensatori classici. Qui ebbe un incontro cruciale con il suo insegnante di filosofia, il professor Friedrich Wilhelm Ritschl, che avrebbe svolto un ruolo fondamentale nel delineare il suo interesse verso la filosofia. Ritschl incoraggiò Nietzsche a esplorare approfonditamente i grandi pensatori del passato, come Socrate e Platone, ma anche i testi moderni, favorendo così lo sviluppo delle sue prime idee. La sua vita studentesca culminò con l’iscrizione all’Università di Bonn, dove continuò a immergersi nelle letture di filosofia, storia e filologia. In particolare, il suo approccio alla salute mentale si evidenziò nelle sue prime opere, che riflettevano una crescente consapevolezza delle complessità psicologiche dell’essere umano.

Durante questo periodo di intensa formazione, Nietzsche cominciò a mettere in discussione le convenzioni sociali e morali dell’epoca, dando origine a un pensiero critico che avrebbe caratterizzato tutto il suo lavoro successivo. Tale periodo di formative esperienze scolastiche, accompagnato dall’educazione ricevuta, posò le basi per lo sviluppo del suo pensiero filosofico, che avrebbe continuamente interrogato i fondamenti stessi della cultura e della religione.

Le principali opere di Nietzsche

Friedrich Nietzsche, uno dei filosofi più influenti della sua epoca, ha prodotto un ampio corpus di opere che hanno suscitato un dibattito intenso sia in ambito filosofico che culturale. Tra le sue opere più significative, “Così parlò Zarathustra” rappresenta un punto di svolta nel suo pensiero. Pubblicata in forma di opera letteraria, vi si trovano concetti chiave come l’Übermensch, il eterno ritorno e la volontà di potenza. Attraverso il personaggio di Zarathustra, Nietzsche sfida le convenzioni morali e propone un nuovo modo di concepire la vita, liberandola dai vincoli del cristianesimo tradizionale. Questo testo esemplifica il suo stile innovativo e poetico, che ha influenzato non solo la filosofia, ma anche la letteratura mondiale.

Un’altra opera fondamentale è “Al di là del bene e del male”, pubblicata nel 1886. Qui, Nietzsche critica profondamente le morali tradizionali, proponendo una visione che trascende le dicotomie classiche di bene e male. Sottolinea la necessità di valutazioni più personali e soggettive dell’etica, mettendo in evidenza che i valori morali sono costruzioni umane piuttosto che verità assolute. I temi del potere e della verità si intrecciano, offrendo una critica alle filosofie del passato e anche a quelle contemporanee.

Infine, “Genealogia della morale” è un’opera che analizza le origini delle nostre concezioni morali. Nietzsche affronta le questioni di colpa, responsabilità e coscienza, suggerendo che il senso di colpa deriva da condizioni culturali e storiche piuttosto che da un’intrinseca “malvagità” umana. L’utilizzo di strumenti genealogici permette a Nietzsche di evidenziare come le morali siano evoluzioni storiche e non dati di fatto immutabili. Questa opera ha avuto un impatto duraturo sulla filosofia, stimolando ricerche sul tema della moralità e i suoi sviluppi.

Il concetto di ‘Übermensch’ e il superamento dei valori

Il termine ‘Übermensch’, tradotto come ‘Superuomo’, è uno dei concetti cardine del pensiero di Friedrich Nietzsche. Questo concetto rappresenta una figura ideale che supera i limiti dell’uomo comune e dei valori morali tradizionali. Nietzsche introduce l’Übermensch nel contesto della sua critica alla morale dominante, sostenendo che l’umanità deve trascendere le convenzioni e i dogmi imposti dalla società per realizzare il proprio potenziale. L’Übermensch incarna la volontà di potenza, una delle idee fondamentali nel pensiero nietzschiano, intendendo non solo il dominio su gli altri, ma anche il dominio su se stessi e sulle proprie capacità personali.

Attraverso l’Übermensch, Nietzsche critica la morale cristiana, sostenendo che essa promuove valori di debolezza e sottomissione. L’idealizzazione del sacrificio e della compassione impedisce all’individuo di emergere come una creatura forte e creativa. L’Übermensch, quindi, è colui che crea i propri valori, abbracciando l’individualità e l’autoaffermazione. Questa figura non è un semplice eroe o leader, ma un simbolo di possibilità non realizzate, rappresentando il potenziale umano in tutte le sue forme.

Il concetto di Übermensch sfida le idee di verità e moralità universalmente accettate, invitando a riflessioni più profonde sul senso dell’esistenza. L’idea di superamento di Nietzsche implica un costante processo di auto-esplorazione e crescita personale, essenziale per ogni individuo che voglia realizzare appieno il proprio essere. Si tratta di un invito a lasciare da parte il conformismo e a rifiutare i valori prestabiliti, rispondendo così alle sfide contemporanee. La rilevanza dell’Übermensch è evidente nel dibattito filosofico moderno, dove le tematiche dell’individualismo e della creazione di significato continuano a essere di fondamentale importanza.

La critica della religione e del cristianesimo

Friedrich Nietzsche, una figura centrale della filosofia occidentale, ha dedicato una significativa parte del suo lavoro alla critica della religione, con un focus particolare sul cristianesimo. La sua affermazione della ‘morte di Dio’ rappresenta un elemento cruciale nel suo pensiero. Con questa espressione, Nietzsche non intende semplicemente negare l’esistenza di un’entità divina, ma piuttosto sottolineare un cambiamento culturale profondo, in cui i valori tradizionali e le credenze religiose stanno perdendo vigore e rilevanza. Questa “morte” porta con sé una crisi di significato e di valori nella vita umana, poiché la religione ha storicamente fornito un quadro di riferimento morale e un senso di scopo.

Nietzsche critica la morale cristiana, considerandola come una forma di schiavitù mentale che reprime i desideri umani e promuove valori che non favoriscono la vita e la vitalità degli individui. Egli valuta la morale cristiana attraverso la lente del “risentimento”, un emozione che nasce quando gli individui, incapaci di affermare la propria forza e il proprio valore, si rifugiano in ideali altruisti che mascherano la loro impotenza. La morale della pietà e dell’umiltà, secondo Nietzsche, declassa l’individuo e la sua creatività, rendendo la vita meno gratificante.

Le idee di Nietzsche sulla religione e il cristianesimo influenzano non solo la filosofia, ma anche la cultura e la società occidentale. La sua visione di un’umanità che deve prendere coscienza della mancanza di un fondamento divino e abbracciare il caos esistenziale offre una nuova prospettiva sulla libertà individuale. In questo nuovo contesto, l’individuo è chiamato a creare i propri valori e a vivere in modo autentico, sfidando le convenzioni oppressive lasciate dalla tradizione religiosa. La sua critica rimane un tema rilevante e discusso nel dibattito contemporaneo sulla religione e sulla moralità.

Il nichilismo e la ricerca di nuovi valori

Il nichilismo rappresenta una delle tematiche più profonde e complesse nell’opera di Friedrich Nietzsche, il quale lo considera una crisi esistenziale dei valori tradizionali. Secondo Nietzsche, la perdita di fiducia nelle credenze religiose e morali, un fenomeno accentuato dall’avvento della modernità scientifica e razionalista, ha condotto a una situazione in cui nulla sembra avere più significato. Questo “vuoto di valori” è ciò che definisce il nichilismo, posizionando l’individuo di fronte a un’esistenza priva di scopo.

Nell’analisi nietzscheana, il nichilismo non è solo una condanna della realtà attuale, ma una fase necessaria di autovalutazione e di ristrutturazione del pensiero umano. Nietzsche non si limita a denunciare i problemi derivanti dal nichilismo, ma intravede anche un’opportunità per reinventare le basi su cui poggiano la morale e il significato della vita. Con la famosa asserzione “Dio è morto”, egli di fatto indica il crollo di una verità assoluta e la necessità di una nuova visione che possa sostituire il vuoto lasciato dall’assenza di valori divini.

In questo contesto, Nietzsche esplora la possibilità di sviluppare nuovi valori attraverso la figura del “superuomo” (Übermensch), un individuo capace di trascendere la miseria del nichilismo, affrontando la vita e creando il proprio sistema di valori. Questa figura propone un’autenticità che si distacca dalle convenzioni sociali, permettendo all’individuo di trovare significato nella propria esistenza, nonostante il caos del mondo contemporaneo. La ricerca di nuovi valori diventa quindi non solo una reazione al nichilismo, ma anche un invito a costruire attivamente un futuro in cui il significato possa risiedere nella capacità di auto-creazione e autodefinizione.

L’eredità di Nietzsche nella filosofia contemporanea

Friedrich Nietzsche ha esercitato un’influenza significativa sulla filosofia moderna e contemporanea, lasciando un’eredità che continua a essere studiata e discussa. Le sue opere, caratterizzate da una critica incisiva della morale tradizionale e una promozione del pensiero individuale, hanno ispirato diversi movimenti filosofici, tra cui l’esistenzialismo e il postmodernismo. Nietzsche sfidò le convenzioni sociali e religiose, incoraggiando gli individui a superare i valori imposti dalla società per creare i propri significati e valori. Questo approccio si riflette in molte opere di filosofi successivi.

Un chiaro esempio dell’impatto di Nietzsche sull’esistenzialismo è visibile nei lavori di Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Sartre, in particolare, adottò l’idea nietzschiana dell’assenza di valori assoluti e dell’importanza dell’esistenza individuale. La sua nozione di “esistenza precede l’essenza” riecheggia la visione di Nietzsche dell’individuo come autore della propria vita. Inoltre, l’enfasi di Nietzsche sulla volontà di potenza si riflette nella concezione dell’autenticità e nella libertà di scelta degli esistenzialisti.

Il postmodernismo, con i suoi interrogativi sulla verità e sulla soggettività, è un altro ambito in cui l’eredità di Nietzsche è palpabile. Pensatori come Michel Foucault e Jacques Derrida hanno incorporato idee filosofiche nietzschiane per analizzare la costruzione sociale della verità. Foucault, in particolare, ha preso spunto dal concetto di genealogia di Nietzsche per esaminare come i discorsi e le pratiche si trasformano nel tempo, contribuendo a una comprensione critica delle istituzioni sociali.

Infine, non si può trascurare l’influenza di Nietzsche sulla psicologia contemporanea. Le sue riflessioni sulla natura umana e sul subconscio hanno anticipato molte delle idee sviluppate da Sigmund Freud e Carl Jung. La concezione nietzschiana della psiche come un campo di conflitto tra impulsi rivela una complessità che è stata centrale negli sviluppi successivi della psicologia.

Aspetti biografici e la vita personale di Nietzsche

Friedrich Nietzsche nacque il 15 ottobre 1844 a Röcken, una piccola località in Prussia. Fin da giovane, Nietzsche mostrò un’intensa predisposizione per la musica e la poesia, ma fu la filosofia a catturare la sua attenzione. Cresciuto in una famiglia luterana, la sua infanzia fu segnata dalla morte precoce del padre, che influenzò profondamente il suo sviluppo emotivo e intellettuale. Nietzsche mantenne un rapporto complesso con la sua famiglia, caratterizzato da tensioni e aspettative elevate che avrebbero caratterizzato tutta la sua vita.

Le sue relazioni personali furono altrettanto intricate. Nietzsche ebbe rapporti di amicizia con importanti figure intellettuali dell’epoca, come Richard Wagner, la cui influenza sarà significativa nel formare il suo pensiero iniziale. Tuttavia, la rottura della loro amicizia avvenne intorno al 1878, segnalando l’inizio di un isolamento che contraddistinse gli ultimi anni della sua vita. I rapporti amorosi di Nietzsche furono limitati; il suo affetto per Lou Andreas-Salomé, una scrittrice e psicoanalista, rimase non corrisposto e contribuì al suo senso di alienazione.

Oltre alle complesse dinamiche relazionali, la salute di Nietzsche influenzò in modo significativo la sua esistenza. A partire dal 1876, cominciò a soffrire di seri problemi di salute che sfociarono in periodi di intensa sofferenza fisica e psichica. I suoi problemi di salute mentale si intensificarono nel tempo, culminando in una grave crisi nel 1889, che lo portò a essere ricoverato e a vivere una vita isolata. La sua condizione di salute lo costrinse a ritirarsi dalla vita pubblica e intellettuale, lasciandolo vulnerabile alla solitudine e al deterioramento della sua mente che, ironicamente, aveva cercato di esplorare e superare attraverso la sua filosofia.

Conclusione: la rilevanza di Nietzsche oggi

Friedrich Nietzsche, considerato uno dei più influenti filosofi della modernità, ha lasciato un’impronta indelebile nel pensiero contemporaneo. Le sue opere, che affrontano il concetto del superuomo, la morte di Dio e la volontà di potenza, continuano a risultare estremamente rilevanti nel contesto attuale. In un’epoca caratterizzata da cambiamenti rapidi e incertezze culturali, le idee nietzscheane stimolano una riflessione profonda su valori e credenze esistenti.

La critica di Nietzsche alle convenzioni morali tradizionali invita a una rivalutazione dei principi etici su cui si fonda la società moderna. Egli sfida le norme stabilite, incoraggiando l’individuo a creare il proprio sistema di valori. Questo aspetto del pensiero nietzscheano risuona particolarmente in un’era in cui le generazioni più giovani si confrontano con le crisi ecologiche, sociali e politico-economiche, cercando nuove forme di espressione e nuovi paradigmi per orientarsi in un mondo complesso.

Inoltre, il concetto di eterno ritorno e la sua chiamata a vivere la vita in modo autentico sollecitano un’esaminazione critica delle scelte quotidiane. La cultura moderna, con tutte le sue contraddizioni e sfide, richiede una continua reinterpretazione e riconsiderazione dei valori. Attraverso il suo pensiero, Nietzsche continua a invitare a un dialogo che è cruciale per la crescita e la comprensione umana.

In conclusione, la filosofia di Nietzsche non è soltanto un capitolo di storia del pensiero; è una fonte di ispirazione continua, capace di attivare dinamiche di riflessione e cambiamento. La rilevanza del suo pensiero nasce dalla capacità di affrontare incertezze e sfide del mondo contemporaneo, rendendo le sue idee un’importante risorsa per capire noi stessi e il nostro posto nella società.

then 'Add to home screen'

then 'Add to home screen' then 'Add to home screen'

then 'Add to home screen'